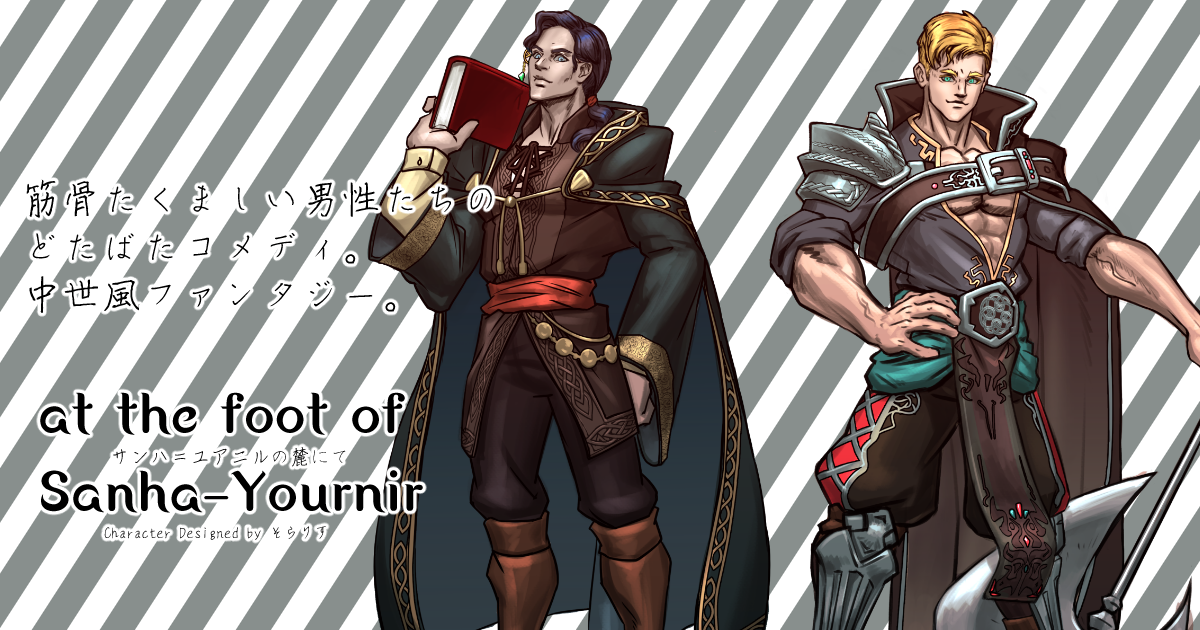

先日から、マクシミリアン=イルデブランドとヴォルフガング=ブラッドフォードの二人の家の近くに、風変わりな人物達が暮らし始めた。

その人物達は、いつぞや異世界から訪れたカナとユウタのような、国境沿いに存在するサンハ=ユアニルの街どころか、サンク=キタテウェルトの首都であるアミダ・サミゼの街でも見ない格好をしているのを遠巻きに見たくらいだ。

ヴォルフガングが人伝に聞こえてきた噂曰く、その人物らは国で広く信仰されてきている宗教の教会が彼らを掬い上げ、サンハ=ユアニルの外れに家を与えたそうだ。だからこそ、好奇心の強いヴォルフガングは新しくできた家を見ては突撃をする機会をうかがっているのだけれども。

「やっぱりよぉ。こういうのは手ぶらでいくもんじゃねえよな」

「そうだな……そこまで気になるのか?」

「そりゃあ気になるだろ。カナとユウタよりよっぽど長くいるじゃねえか。こんなに長く滞在する異世界人、今まで聞いたことないだろ」

「俺たちが聞いたことがないだけで、あるんだろうけどな……」

わくわくと興味津々なヴォルフガングに呆れながらも、マクシミリアンも別に興味がまるでないわけではない。もっとも彼は興味よりも、街よりは安い土地も家の維持費だが、城壁の内側になければ間引きしているとはいえ、魔物の襲撃にあうリスクは跳ね上がる。筋骨たくましい男たち二人のシェアハウスならばともかく、一般ヨナグ族と大差ない外見の彼らでは大変そうだな、という心配が強いのだが。

「落ち着いた頃合いを見計らって挨拶にでもいけばいいだろう。まだ家ができてそんなに日が経っていないんだ。荷物の運び入れとかで忙しいだろうしな」

「それもそうだな……ん? ノックされたか?」

「誰か来たのか? ヴォルフガング、ちょっと見てきてくれ」

俺はネフヌの肉を解体するので忙しい。

部位ごとに切り分けられたネフヌの肉を、さらに細かく切っているマクシミリアンに応対しろ、と言われた彼はのそのそと玄関に向かう。ノッカーをごんごん、と再び叩かれて、押し売り行商人だったら追い出すか、とのんびり考えながら扉を開ける。

そこにいたのは見覚えのない男女の二人組だった。歳の頃は二十を超えたくらいの男と、それこそカナやユウタと同じくらいの十代後半くらいの女だ。女の方は、ヴォルフガングを見て、ひっ、と息を呑んで男の後ろに隠れてしまったが。

見覚えのないふたりに、新しい商人か、と思うヴォルフガングだったが、それにしては荷物が少なすぎるし、女の方の態度が不審だ。ほとんど持っていないに等しい。もしかして、とヴォルフガングが口を開くよりも早く、男の方が口を開いた。

「あの、あっちに家を建ててもらった……安曇圭太です。こっちは妹の鈴です。引っ越しが落ち着いたので、ご挨拶に。この辺りでは、あなたがたが外で唯一暮らしていると聞いたので……ほら、鈴。ご挨拶しよう?」

「あ、安曇、す、鈴、で、す」

つっかえつっかえで兄・圭太の後ろから顔を出す鈴だったが、名前を告げ終わると兄の後ろに引っ込んでしまう。恥ずかしがり屋か、とヴォルフガングは一瞬考えたが、そもそも自分たちが規格外に大きいものだから、それもあるだろうな、と納得する。見慣れない間は誰にでも驚かれるものだ。

それよりも、ヴォルフガングの興味を引いたのは、男が少し先にできた新しい家の住人というところだった。興味しかなかった住人の方から、こちらに話しかけにきたのだ。便乗しない手はない。

「ああ! あの新しい家か。俺はヴォルフガング。ヴォルフガング=ブラッドフォードだ。猟師や木こりをしているな。物をくっつけるのは得意だから、修理して欲しいものがあれば、いつでも言ってこいよ」

「ええと、ヴォルフガングさんですね。困ったら頼みたいと思います」

「あと、奥に同居人のマクシミリアンって奴がいるから、こっちこいよ」

圭太たちに有無を言わさず、ヴォルフガングはずかずかとリビングに向かう。置いてきぼりの圭太と鈴は顔を見合わせてから、お邪魔しまーすと消え入りそうな声で挨拶をして、そろそろと廊下を歩く。そういう文化圏だと分かっていても、外履き用の靴で屋内に入り込むのはなかなか慣れないものである。

そろそろと入ってきた二人を、階段との交差路で待っていたヴォルフガングが部屋に入れる。エプロンを外したマクシミリアンが、ヴォルフガングが悪いな、と謝罪する。ネフヌを解体していた時に腕についた血を、魔導シンクで洗い流すマクシミリアンに、ひっ、と鈴は小さく悲鳴を上げる。

「驚かしてやるなよ」

「ネフヌの解体してたからな。干し肉も作らないといけないからな……」

「冬支度は早めにやらねえとな。んで、こっちのヒョロいのがケイタで、後ろのちっせぇのがスズだと」

「お前はいつもギリギリになるまでやらんだろうが……ケイタとスズか。俺はマクシミリアン。マクシミリアン=イルデブランドだ」

「安曇圭太です。こちらは妹の鈴です」

「す、鈴、です……」

「すいません。引っ込み思案な子なので……」

「まあ、俺たちでかいしな」

はは、と笑うマクシミリアンは、どうせだからお茶でも飲んでいけと提案する。家の中まで連れてきたヴォルフガングも、それがいいだろ、と二人をソファーに座らせる。

されるがままの圭太と鈴は、三人がけのソファーに腰を下ろしたまま、周囲を伺う。何もかもが規格外に大きく作られた家だが、バランスよく配置されているせいか、それほど圧迫感を感じさせない。家自体がそれなりに大きいということもあるが。

マクシミリアンがカシェバの紅茶と、ルリカルネのクロムイエローの砂糖、菓子が入っているのがほのかに甘い香りのする箱を運ぶ。他の部屋に縄張り確認していたキーリスが戻ってきていたらしく、ヴォルフガングが骨の形をしたおもちゃでひとしきり遊んでから抱えて一人がけソファーに腰を下ろす。

「い、ぬ……?」

「三つ首がある……」

「こいつはラギウスって言って、首が三つある犬種な。かわいいもんだから、お貴族様どものペットになるんだよ。まあ、こいつはうちの前に捨てられてたチビだがな……」

「正規に買おうとするとバカみたいに高いし、なにより好きな味や素材が首ごとに違うもんだから、食費が嵩むぞ。うちのはたまたま二つ首が野菜好きだからいいもんだが……」

「あとは抜け毛の時期になると、毛がめちゃくちゃ抜けるんだよな」

二人がキーリスの話をすると、圭太のほうは少し緊張が解けたのか、そうなんですね、と相槌を打つ。鈴の方は相変わらず下を向いたっきりだが。

ロッキングチェアーに腰を下ろしたマクシミリアンが、ルシアナの店のクッキーだからうまいぞ、と箱を開ける。

紅茶に砂糖を溶かしながら、まだぎこちない圭太とガチガチに緊張している鈴に、どうしたもんかな、とマクシミリアンとヴォルフガングは目配せをした。そんなことなど知らないキーリスが、わぉん、とひとつ鳴いた。かわいい、と小さくつぶやいた鈴の声に反応したキーリスは、ひゃんひゃんと言いながら彼女の足元にまとわりついている。警戒心というものがさっぱりないラギウスの幼犬に、鈴はおろおろとしてしまう。

そんな彼女に撫でていいぞ、とヴォルフガングがいう。首の付け根あたりは気持ちいいらしいぞ、とマクシミリアンが具体的な場所を告げれば、鈴はおそるおそるといった様子で上半身を折りたたんで片腕を伸ばす。伸びてきた手にキーリスの左側の頭が我先にと頭を押し付ける。右側と真ん中の頭はずるいずるいと言わんばかりにきゃんきゃん鳴いている。鈴があわあわしながら両手を伸ばして頭をやわやわと撫でる。

おろおろあわあわしている彼女に、圭太はかわいいなあ、とでれでれしている。犬系好きか、とヴォルフガングに尋ねられた圭太は、実家で飼っていたものですから、と返す。家のはこの犬の頭が一つだけですけど、と告げれば、異世界ってのは頭ひとつの犬があるんだな、と感心したように頷く。そんな様子の彼らに、異世界人に驚かないんですね、と圭太は不思議そうに言う。

「実際、一年ぐらい前に異世界人がうちに来たしなあ」

「いたって言っても、短い間だったがな。元気にしているのやら」

「あんなひょろっこいとなあ。もちっと肉食ったほうがいいだろ、ありゃ成長途中だからな」

「あ、結構頻繁に異世界にいけたりするんですね……?」

「なんらかの条件が合えば、なんだろうけどな。カナとユウタのときは、満月の夜に森の廃教会で行けたけどな」

「たまにキーリスの夜の散歩がてら見に行くんだが、あの廃教会あれ以降光ってないんだよな」

「そうなのか……まあ、そういうことで、比較的行き来はあるんじゃないか……? 多分だが」

「意外と異世界って地続きだったりするんですかね……」

「さあな」

考え始める圭太にしらねえ、と言わんばかりに砂糖を入れずに紅茶を啜るヴォルフガング。顔を少し上げて彼らの話を聞いていた鈴は、ひゃいん、と甘えた声を上げて腹を見せているキーリスに手を舐められて、ひょえ、と気の抜けた驚いた声をあげる。

それよか、とマクシミリアンは口を開く。税金の支払いとか、職探しとか色々あるだろうが、どうするんだ、と尋ねると、圭太は考え中です、と肩を落とす。

「税金とか、この世界のこととか……何も知らないんですよね。言葉はわかるんですけど、結局文字はわからないので……」

「ここでずっと生活していくなら、そのへんは大事になってくるぞ」

難しい顔をするマクシミリアンと圭太をよそに、あっけらからんとヴォルフガングは口を開く。

「んじゃあ、マクシミリアンが教えてやればいいんじゃね?」

「簡単に言うけどなあ……」

「お、教えてくれるならとても助かります! なんでも俺、手伝います!」

「本当か? まあ、手伝ってくれるなら助かるが……」

「よかったじゃねえの。錬金術の手伝いがほしいって言ってただろ」

「まあな」

「錬金術! すごい、この世界そういうのがあるのか……」

「そう言っても、簡単なものだけどな。生産拠点で量産してるもののほうが安価だしな」

「まあ、俺たちは自給自足できるところはそうしよう、ってだけだからな。しっかし、こうもひょろっちぃ男だと、なんの仕事ができるかね……」

ヴォルフガングは腕を組んで悩むと、マクシミリアンはそれもおいおい考えないとな、と砂糖の入った紅茶を嚥下して、クッキーをかじった。圭太と鈴にもうまいぞ、と勧めると、ヴォルフガングが俺も食べよ、と二枚一度に手にした。